2022年8月9日〜8月11日 No.1457

北アルプス奥穂高岳南陵の登攀4 頭、奥穂

岩稜を登って頭へ

トリコニーⅡ峰を過ぎると左にⅢ峰を見ながらそのまま岩稜を登っていく。ギャップのあるところは懸垂下降。右手に吊り尾根が見え隠れし始めると頭は近い。

南陵の頭 12:40

雨で苦戦したが、ほぼ予定通り南陵の頭に立った。標高は3145m。登山者が通り過ぎていく。一般登山道に出て緊張が緩んだ。

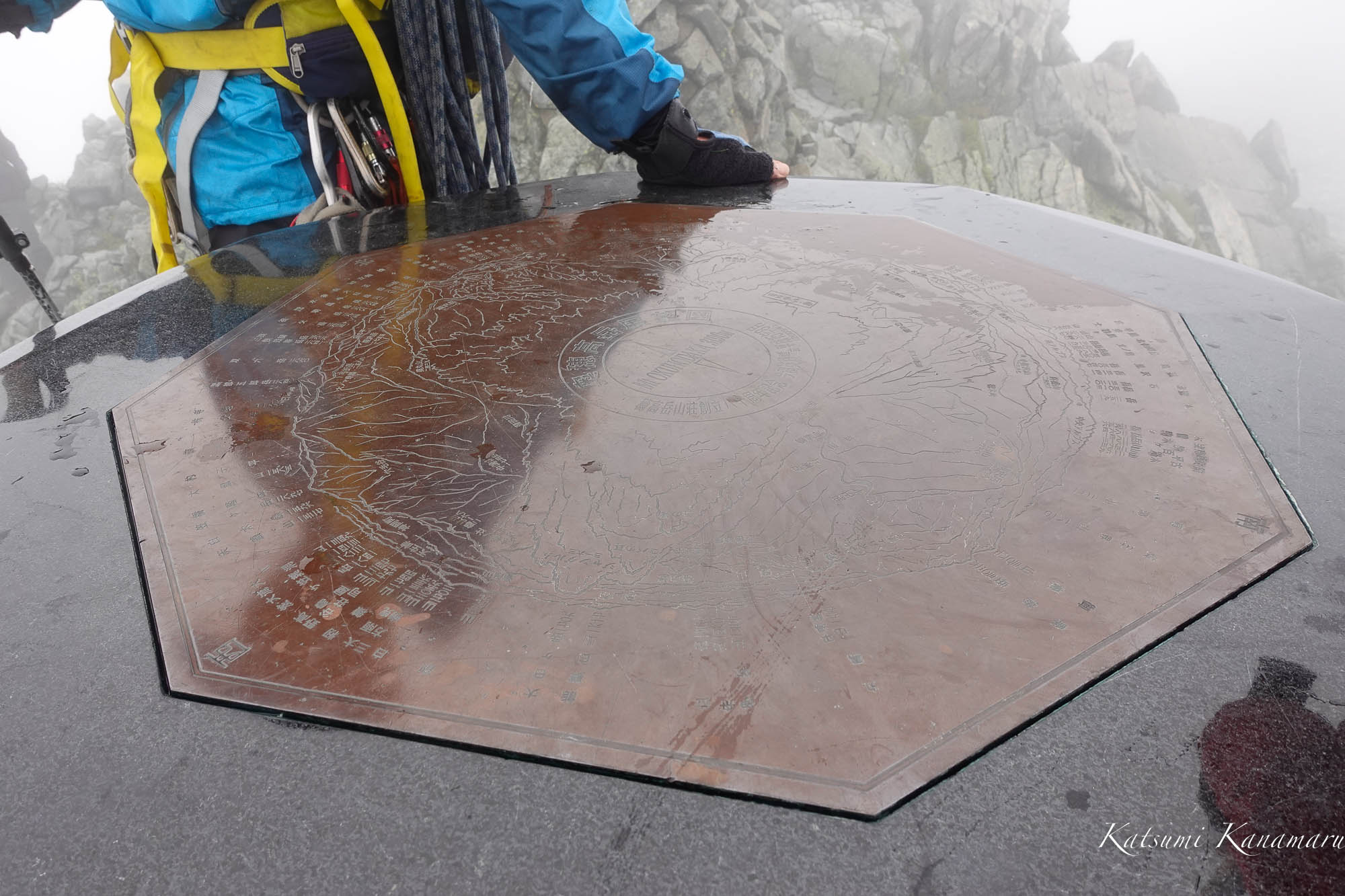

奥穂高岳3190m 13:00

標高は富士山、南アルプス北岳次ぐ第3位。ウェストンと嘉門次はこの尾根を登っているが、下山はどこを降りたのだろうか気になったので、ウェストン著「日本アルプスの登山と探検」を読み消してみるとどうも同ルートを下ったようだ。

ウエストンの嘉門次

そろそろ13:30というころ、山頂のピナクルに達した。その岩の割れ目に、数週間前「1912年7月」に陸軍省(現国地理院)の測量技師が登頂を果たしたときに打ち込まれた小さな標柱が残っていた。嘉門次は技師が墜落した方角を指さしたが、その岩場を見ると命の助かったのが奇跡としか思えなかった。その標柱が二つの事件の記念碑、つまり彼の成功を証明すると同時に死を悼む墓標とならなかったのが不思議なくらいである。私の携帯した王立地理学協会、水銀気圧計によると、山頂の高さは1万150フィート(約3200m)で「実際には3190mだけど、ほぼあっていますね」、その眺望は北隣の槍ヶ岳カラの眺めと似ているが、円形よりも近景の方がはるかに印象的だった。・・・・

国土地理院の点の記

点の記を閲覧してみると、奥穂高岳に三角点は設定されていなかった。このあたりは前穂にもない、涸沢岳には三等三角点が設置されている。点名は「奥穂高」標高3013.3m 造標 明治39年5月30日 観測 明治39年8月24日(1906年) 登路は新穂高から石原の谷を登ってとあるが、これは白出沢かな。先に涸沢岳に三角点をつくったので現在の奥穂には作らなかったと思われる。それ以前に難路だったので作れなかったのかもしれない。

ウエストンの嘉門次の下山

13:45、頂上に背を向けて、崖の下の荷物のところまで大急ぎで下りた。ところが下のついたとたん、そのあたりに飛んでいたブヨの大群が、濃い霧の中から現れ襲いかかってきた。漁師の話では、このブヨは好んでカモシカを襲うので、ブヨがいりようなら近くにカモシカがいると考えてよいという。舞踊は私たちを見つけると何時間もしつこくつきまとった。。

・・・下るにつれ一同元気を取り戻し、嘉門次までがその朝の憂鬱な予言が外れてよかったというほどだった。・・・このあと一行はスズメバチにやられている。 ・・・・ 午後6:15徳本小屋に帰った

奥穂高山荘 13:30

展望もないので早々に山荘に下った。早速乾燥室で、ロープやギア類、衣類などを乾かす。雨の日の小屋のありがたさを実感した。外へ出てもガスで展望が望めない、談話室でビールを飲みながらのんびりと過ごした。

星景の撮影でペルセウス流星群を期待したが、ガスでかなわなかった。