2020年9月14日〜16日 No.1300

北鎌尾根(北アルプス) Page2

二日目

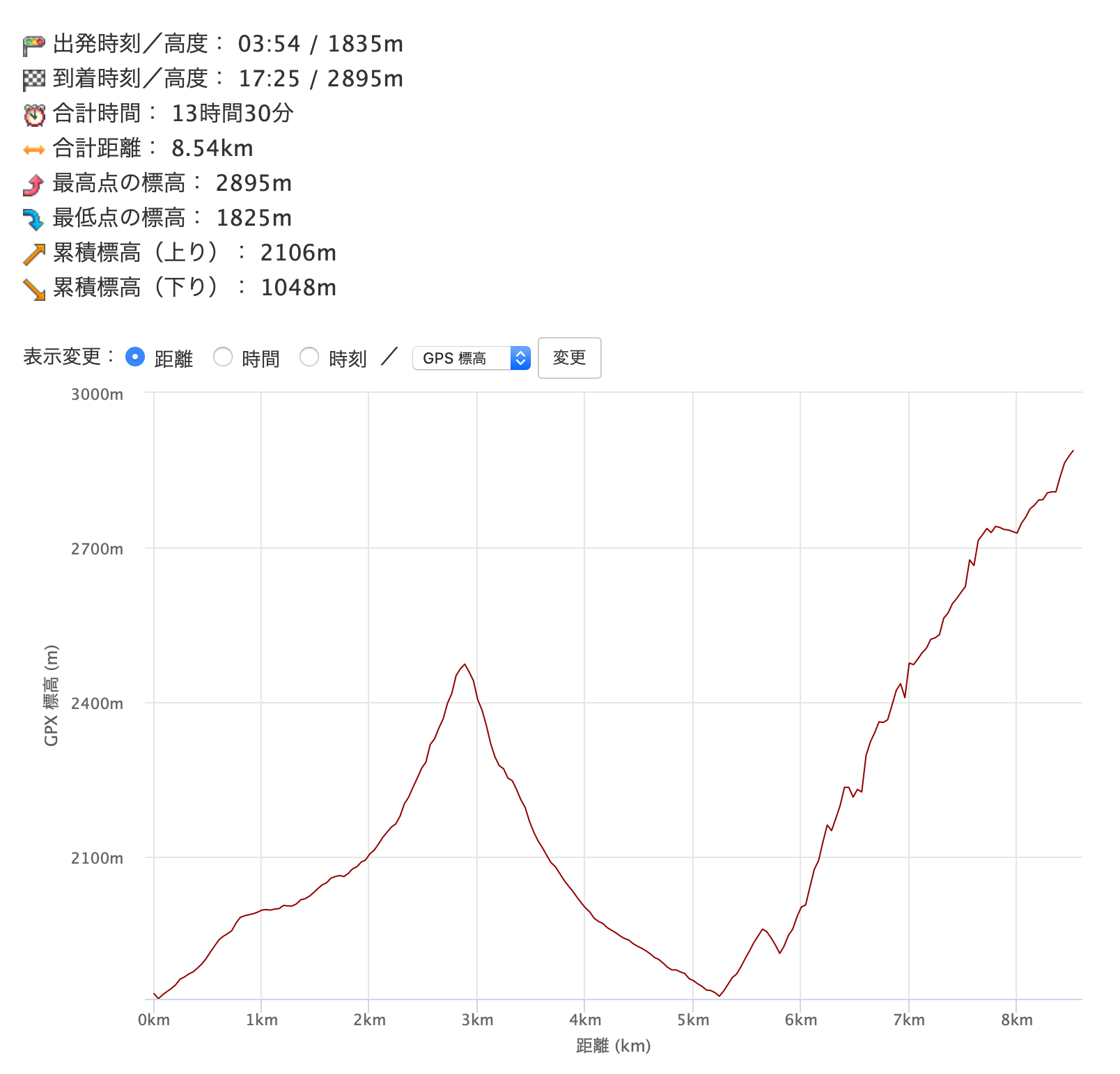

この日の行程は稜線のビバークだが、悪くても独標は越えたい。果たしてどこまでやれるか、前回の北鎌尾根から8年が経ち、加齢による衰えはなかなか計算が出来ない。かなり厳しい行程であることは確かで、初日に楽をした分、二日目と三日目が厳しくなった。ヤマレコのGPS標高差を見ると、累積標高(上り): 2106m 累積標高(下り): 1048mだった。 まずはロッジから大曲まで1時間強で進んだ。朝は気温が低く歩きやすいが、長丁場になるので無理は禁物だ。

GPS標高とSRTM標高

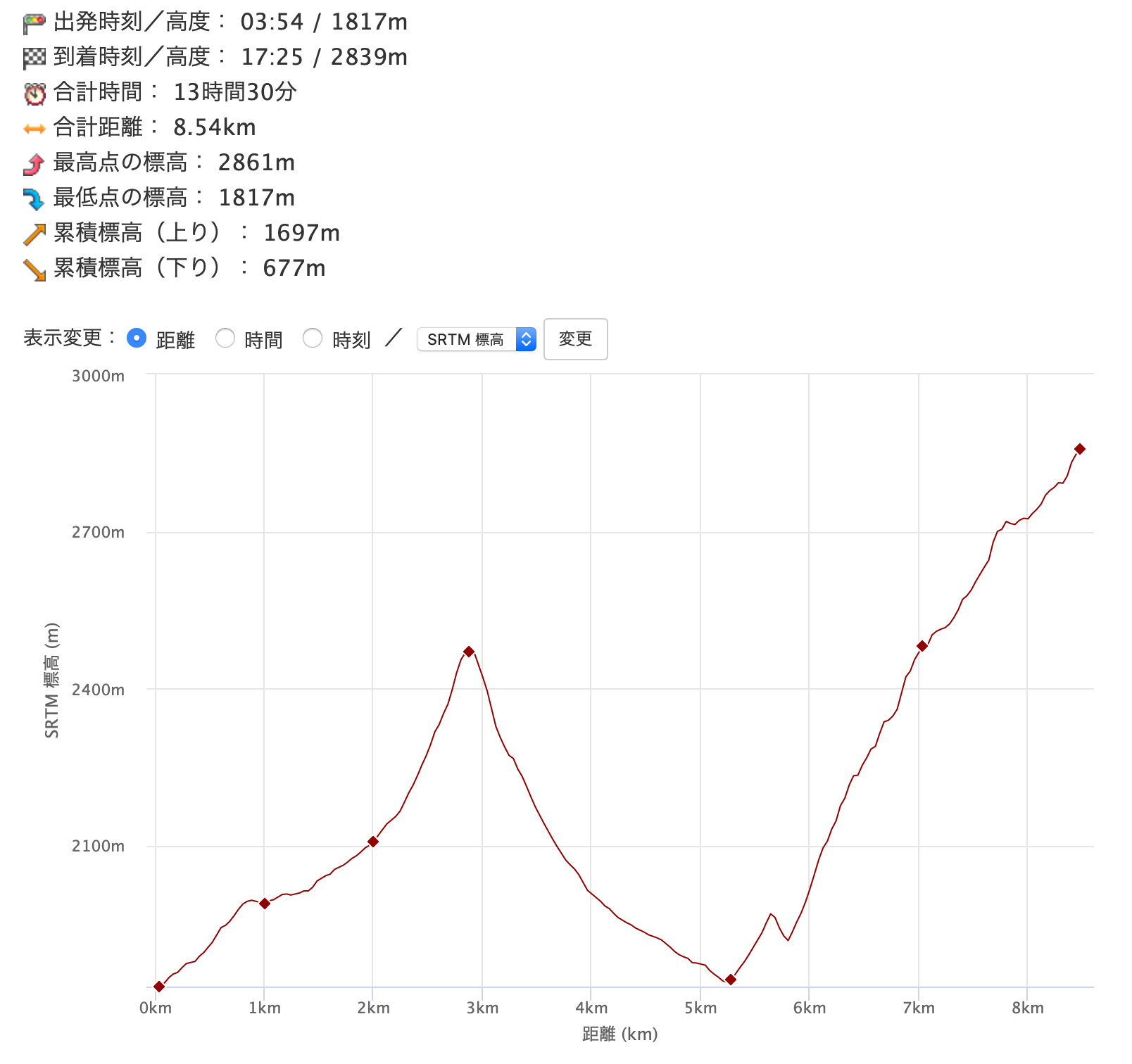

ところでヤマレコの標高データだが、GPS標高とSRTM標高がある。グラフを見ると今回の二日目は、累積標高(上り)で比較するとGPS標高が2106mでSRTM標高が1697mと大きく異なっている。どちらを見ればいいのかが問題となる。それぞれの内容を調べて見ると、GPS標高は端末(今回はiphone)が計測したデータで、SRTM標高はShuttle Radar Topography Missionだそうで、衛星が計測したデータから算出しているそうだ。ヤマレコは国土地理院の10mメッシュデータを採用しているとここと。だからどうだというと、ご存じのようにGPS標高は谷に入ると電波を受信できずにデータが飛んでしまう傾向にある。今回も北鎌沢のデータをみるとわかるが、下ってもいないところで下がっている。

これが加算されるので実際よりも大きな値になると思う。一方、SRTM標高はそんなことはないが、10mメッシュなので、小さな上り下りは加算されないので、実際よりも少し値が小さくなると思う。SRTM標高のグラフを見ると、最低点が二つあって、出発時点が槍沢ロッジ、次の最低点が北鎌沢出合、次の小さな山がJ左俣の水汲みだ。7キロ地点がコルで、それから独標までは小さな上下があったと思うが、GPSグラフには出ているが、SRTMグラフにはあまり出ていない。コルまではSRTMデータを使い、コルからはGPSデータを使えばいいと思うが面倒なので、SRTM標高のデータに少しプラスして考えれば実際の値に近くなると思う。なので、今回はアバウトだが、上りが1750m、下りが750mくらいだろうか。いずれにしろ、フル装備を担いでこの標高差は、還暦を5年過ぎた体には厳しかった。

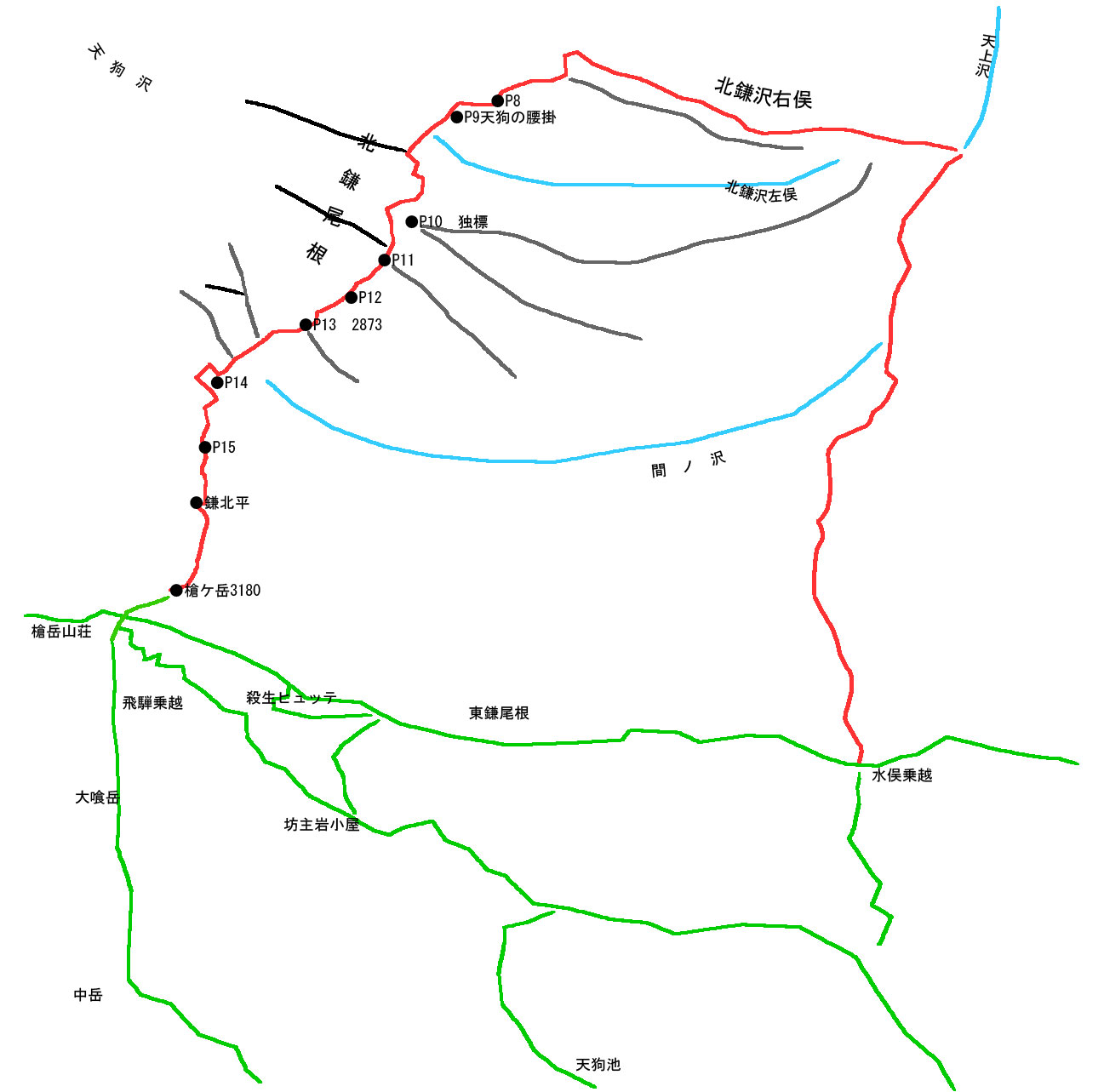

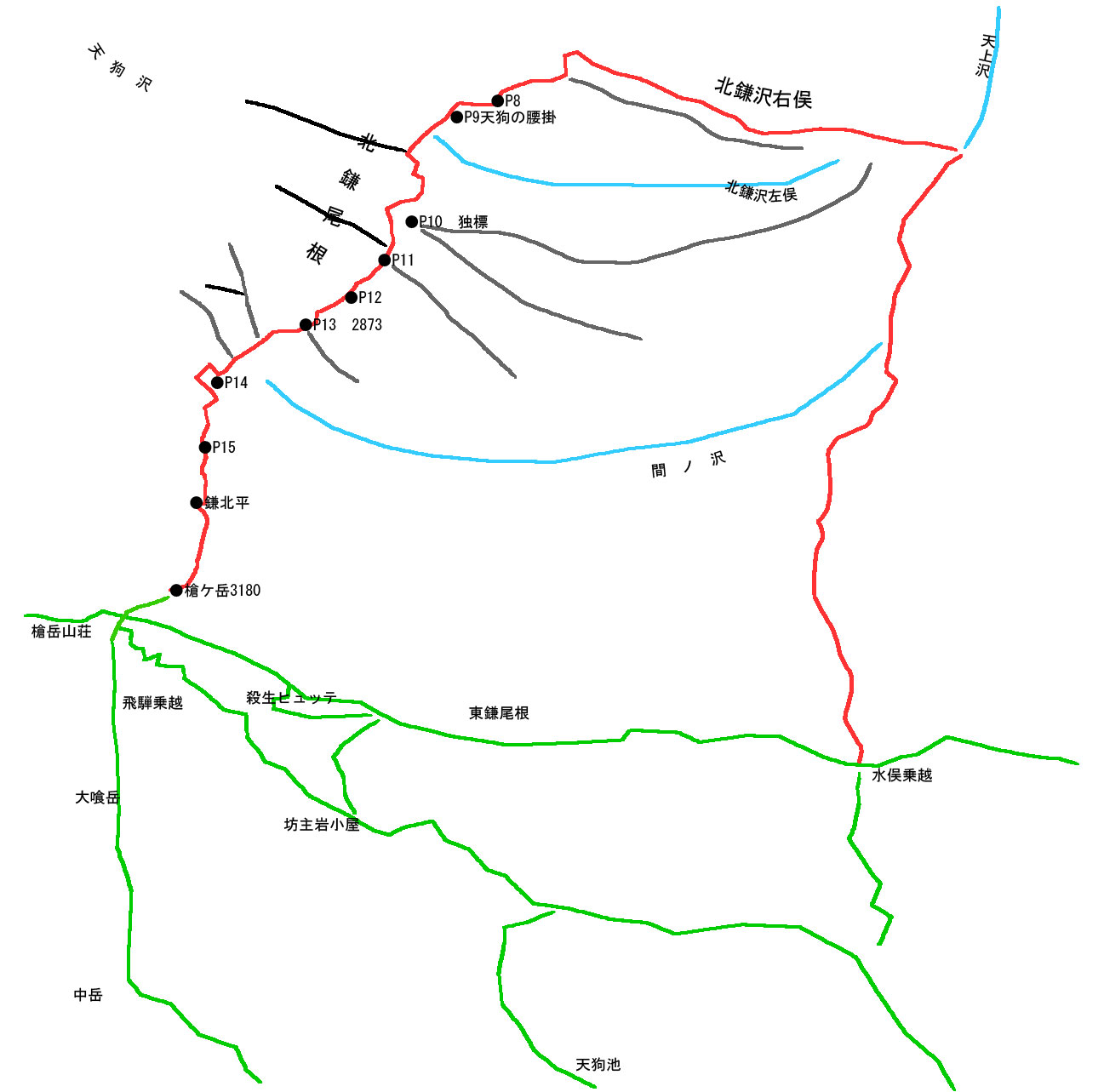

日本山登山大系「槍ヶ岳・穂高岳」には積雪期のルートして紹介されている。華々しい歴史を持つ古典的ルートでありながら、今なお登山の総合力を要求される価値ある一流の尾根である、と序段に書かれている。この項に掲載された図を参考に下図を書いた。

ルート概略図

装備

このルートはヘルメットがあれば踏破できるルートだ。なので、単独者も多い。縦走の延長の人もいれば、クライマーもいる。縦走の延長の人は、ギアを持っていても、なるべく使わないように歩くし、クライマーは普段からギアを使い慣れているので、ギアを積極的に使う。当然、ギアを使った方が安全だが時間がかかる。そこは状況判断だろう。

我々はクライミングもよくやるので、普通にギアを持って入った。使わなくても持って行く習性がある。今回も最低限の装備、ロープ40m、アルパインヌンチャク5、スリング類5、カム4等を持参した。当然、荷物は増える。登山は自己責任でどう歩こうが自由だが、事故があってはならない。

槍沢大曲り〜水俣乗越

大曲から水俣乗越までのコースタイムは1時間30分。登り始めると徐々に明るくなり南岳のモルゲンロートが拝めた。稜線が見えるようになると、いよいよ高山の領域に入った感がある。予定通り1時間30分で乗越に到着した。標高は約2500m、これからの下りで上った標高差の貯金をすべて吐き出す。

天上沢

北鎌沢出合いの標高が約1850mなので、約650mの下降だ。しかもここからはバリエーションルートなので道は悪く、下りでも体力を消耗する。樹林帯の急降下はそれほど時間はかからないが、涸れ沢になってからが遠い。天上沢を下るにつれ徐々に、槍と北鎌尾根、独標の全容がつかめるようになってくる。何度も振り返りながらまだかまだかを出合を目指した。