三峰山(飯高)2004年1月3日

■迷岳(台高)1309m 2004年1月3日 No.244 隊長

林道駐車地点(9:22)〜登山者用駐車場(10:16)〜(10:34)登山口(10:45)〜作業道尾根コース分岐(11:05)〜標高点1194(11:20)〜山腹コース分岐(11:29)〜口迷岳1124m(11:43)〜桃の木平(11:52)〜見晴台(12:02)〜(12:35)迷岳山頂(13:28)〜見晴台(13:48)〜桃の木平(14:00)〜口迷岳(14:11)〜登山口(14:55)〜林道駐車地点(15:49) 歩行距離 14.5km トレース

八知山林道(宮川村)から迷岳をピストン。穏やかな冬の晴れ間を狙って、迷岳から東に伸びる郡界稜線を歩いてみた。どこまでも続くブナの原生林は県内(三重県)屈指ではないだろうか。

| 伊勢自動車道勢和多気ICで降りて42号線にスイッチする。都会では帰省ラッシュが始まっているが、田舎道なので車がいつも通りにスムーズに流れている。大台町より42号線と別れ宮川村に向かう。途中で飯高町に抜ける国道422号線を見送り先に進むと閉鎖されている大八知山トンネル迂回路分岐にでる。ここは迷岳登山口に案内に従い迂回せずに直進する。 |  |

|

使われなくなってかなりの年月が経過しているは、通行止めの看板のさび具合から推測できる。迂回路が整備されているので生活上の問題はないだろうが、廃墟になったトンネルは見捨てられた感がある。八知山林道はここを右折する。 |

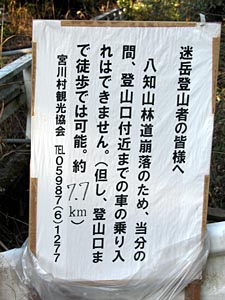

林道の入り口には林道通行不能の案内があった。登山口まで7.7kmとある。登山道も含めると日帰りで歩けない距離でもないが、中高年にとっては厳しい距離だ。初めての林道なのでどこまで入れるのかわからないが、とにかくいけるところまで車で入ることにする。しばらく走ると舗装道路が地道に変わる。途中で林道が分岐している。迷岳の指導票に従い進路を右にとる。所々に落石が転がっているので、タイヤを傷つけないように注意する。 |

|

標高550m付近でかなり道が荒れている。急斜面につけられた林道は何カ所か崩落していて、車一台がぎりぎり通過できる箇所がある。通過してみるとあますところタイヤ半分だった。その先は谷底がまっている。このあたりは大雨の度に通行不能になりそうなので、歩いたらどれだけの時間がかかるか試してみることにした。登山口に標高は1000mなので、登山口までの標高差は450mあることになる、時間にすると1時間以上はかかりそうだが、このコースは尾根歩きが主体で、時間的にもゆとりがあるので、登山口まで車で入れないことも考えて歩いてみることにした。

駐車場 迷岳登山口

駐車場は、登山口まで歩いて20分ほどの所に設けられている。登山口付近にも駐車のスペースはいくつも見つけることはできるが、作業車両の邪魔にならぬように登山者用の駐車場を利用したい。登山口には立派な木製の指導標が設置されている。ここから作業道に入り、ジグザグに登っていく。ブナやヒメシャラの混じった自然林は明るくて開放感があり歩きやすい。途中で尾根コースと分岐するが、そのまま進んで切り開かれた山腹を登ることもできる。いずれも指導標識があるのでそれに従えばコースを外すことはないだろう。往路は獣除けネットに沿って尾根コースを登った。稜線が近づくにつれてブナが多くなり、残雪と青空がアクセントになって何度も立ち止まり撮影した。

何面が切り開かれた稜線は明るく展望がよい。自然災害であろうか、自然の猛威に屈して何本ものブナの大木が根こそぎ倒れているのが気になった。ブナ、ヒメシャラ、コナラ主体の稜線がこのまま山頂まで続いているようだ。冬の落葉した自然林は明るく、カメラに納めたくなる構図が次から次へと現れるので、コースタイムも怪しくなってきた。残雪に踏み跡を確かめるが、シカやウサギの足跡はあるが、人の歩いた気配がないようだ。

この落葉した針葉樹林?が気になる、なんだろうか?

口迷岳

緩やかに登ると口迷岳を通過する。標識がないと知らずに通過してしまいそうだ。名の由来が知りたい。これを過ぎた当たりにシロヤシオの老木がまとまってあるところがある。花の時期にもう一度訪れたくなる場所だ。シャクナゲは見あたらなかったが、シロヤシオの他にもアケボノツツジが咲くらしい。また若葉の出る前の草本類の花はどうなのだろうか?

シロヤシオの老木が目立つ

桃の木平

口迷岳から下った稜線の鞍部が桃の木平と言われるところだ。なぜ「桃の木」がつくのだろう。

見晴台と名付けられた大岩

展望は樹間より垣間見る程度だが、ここの見晴台からは台高南部が一望できる。間近に見えるのが古ヶ丸山だろう。空気の透明度が低く逆光のため山容は鮮明にとらえることができなかった。右手が古ヶ丸山(1211m)で、中央先が仙千代ケ峰だろう。とにかく四方が山に囲まれ、鈴鹿にはない山深さが感じられる。

見晴台からは登りが続き尾根の地形が複雑になってくる。しかし尾根の幅がないので迷うこともなく、どの尾根に乗っても高い方に進めば必ず山頂に出るはずだ。ましてやこの時期は樹間から山頂が見えるので目測を誤ることはない。山頂が近づくにつれて岩も多くなり、苔むした岩、残雪、ブナ、シロヤシオなどが織りなす自然林は実にすばらしい。すべてが被写体になり、ここの撮影に一日を費やしもて飽きることはないだろう。何度か来てみたいと思う山はいくつもあるが、この山もそのひとつだ。

山頂のブナ林

山頂の手前は急登になっている。緩やかなピークが山頂だ。ブナの大木が林立し展望は東に少し開けている。山頂から尾根がいくつも伸びているので迷岳というらしいが、冬の晴れた日は見通しがきくので下山の方向を間違えることもなさそうだ。穏やかな日和になったが、山頂に誰もいなかった。真新しい山名板がたてられていた。宮川山岳会と書いてある。登山口から要所に設けられているので、初めての人でも安心できる。三角点のある山頂だ。

迷岳山頂

山頂からのぞく口迷岳

くるっと回った訳を知りたいが、自然の作用は不思議だ

稜線のブナ

2004_1_3