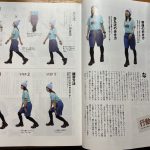

登山で野鳥を撮影する場合、撮影システムには機動力とタフさが求められる。登山での写真や映像の被写体は、山岳風景、樹木や花などの植物、野鳥や小動物など多様だ。一度の取材でこれを全部カバーするのは大変だ。登山では機材の軽量化が第一優先なのでローサーずシステムを利用している。本体EM1mark3、レンズM.ZUIKO ED100-400mmのセットで撮影している。フルサイズ換算で200-800mmになるので、両望遠領域のレンズだ。このシステムだと数メートルにおいては、鳥の羽毛も解像するが、距離が10m以上になると解像度が低下する。実際の撮影現場では少ないチャンスをものにするには、遠くの被写体の撮影が必要になる。

画像の質を決めるのは、レンズ、センサー、AF性能、画像処理などの要素があるが、とりわけ重油おナノが、センサーとレンズだと思う。センサーでいうとEM1mark3が2000万画素、α7RⅣが6100万画素で、大きな差がある。もちろん画質は情報量だけではなく感度も影響するが、単純に考えて情報量が多いほうが解像度は高くなる。レンズについては別の機会に書くことにする。

野鳥を撮影していると、羽毛の一本一本まで解像させたいと思うようになる。そのために、登山などのように機動力を問わない、身近な里山や公園では、解像力の優先順位を上げてα7RⅣ SEL200-600mm+T14で撮影するようになった。以下はカワセミとコサギの作例だ。いずれも被写体までの距離は10m以上ある。

今月、OMデジタルからM.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PROが発売された。作例を見る限りいい解像度だとは思うがお値段が80万円。なかなか手の出ないお値段だ。この金額を出すならフルサイズでどうかということ。α7RⅣ SEL200-600mm+T14なら、キャンペーンをしていることもあって、60万円で購入できる。フォーサーズと並行してα7Ⅱを使っていたので、とりあえず先にレンズを購入して使ってみた。α7Ⅱは2400万画素なのでEM1mark3と大きな差はないが、レンズの口径が大きくなったことと、センサーのサイズが大きくなったことによる効果は大きなった。カメラはこれでも良かったが、野鳥はトリミングすることが多いので、画素数が大きいのは断然有利になるので、レンズの性能を生かすためにα7RⅣを導入した。