2007年7月1日 北岳(南アルプス)

■北岳(南アルプス)2007年6月30日、7月1日 No.414 隊長、うさぎ

〜念願叶う、キタダケソウは満開〜

自宅(21:00?)〜湾岸川越〜東海環状〜土岐JC〜伊奈IC〜仙流荘前駐車場車泊(0:30)

【6月30日】南アルプス林道バスで仙流荘(6:00)〜北沢峠(7:00)〜待ちぼうけ、バスが来ない〜北沢峠発(7:30)〜徒歩10km〜(10:00)広河原(10:10)〜(12:55)白根御池(13:20)〜くさすべり〜稜線(16:10)〜肩の小屋野営場(16:45)

【7月1日】肩の小屋野営場(5:55)〜(6:40)北岳山頂3193m(7:00)〜吊り尾根分岐(7:23)〜八本歯のコル分岐(7:40)〜キタダケソウ群生地散策〜コル分岐に戻る〜(8:35)八本歯のコル(8:50)〜二俣(10:33)〜広河原(12:10)〜北沢峠行きバス(12:20)〜北沢峠(13:00)〜(13:50)仙流荘(14:30)〜自宅(17:55)

湖畔で草をついばんでいた猿の一団が、われわれに終われるように、草地の斜面を登り始めていた。一定の距離をおいているので、問題はないだろうと思っていたが、餌場への侵入者に対して、落石で対抗してきた。こちらはそんなつもりはさらさらないが、一度敵対関係が成立すると、それがそのまま継続するようだ。さかんに石を落としてくるので、危なくて気が抜けない状態になった。花の撮影もままならず、常に猿の動向を見てないと危険な状態だ。落石がくるとコースを見極めてからすばやく交さないといけない。雪渓を転がってくる石は無音なのでなおさら危険だ。先頭がわれわれで、その下100mほどに後続の登山者がいる。落石がある度に、下に向かって「らくー」と叫ばなければならない。30分ほどこの攻防に根負け気味になった頃に落石が、よけそこなったうさぎの足にあたる。身構えて力が入っていたので、打撲程度で大事には至らなかったが、危険な猿軍団である。

このままでは事態が改善しないので、後続の登山者を待ち、多勢で対処することにする。しかし多勢になっても落石は続くが、落石を早く発見できるので多少なりとも事態は改善された。この状態は草すべりの途中まで1時間少し続いたが、いつの間にか軍団は離れていった。

猿が居なくなり少し気が抜けたのか、疲れが出てきた。稜線まではもう少しだが、まずは右俣コースとの合流地点を目指して苦しいのぼりに耐える。ダケカンバの樹高が低くなると、ハイマツ帯に入った。草地では、開花にはまだ早いが、ハクサンイチゲやシナノキンバイなどが葉を出している。もう少し季節が進むと一面が花畑になるだろう。二俣コースとの合流地点からはまだ、ひと登りしなければならない。こなたりからは、さぞかし好展望だろうが、あいにくのガスで何も見えない。少し進むと雪渓の手前で、東南アジア系の外国人のグループが停滞している。どうもこの雪渓のトラバースを躊躇しているようだ。足元を見ると無理もない。ズック靴のようなものでは、雪面をステップでしっかりとらえられないだろう。

二俣分岐からはまた、ひとがんばり必要だ。たかが標高差は100mだが、ここまで来ると徐々に足が上がらなくなってきている。スピードダウンしこれを凌いで、2850mの稜線に乗る。ガスで展望はないので、稜線に上がったという実感がない。肩の小屋の野営場までは、ここから30分の距離。キバナシャクナゲガ見頃を迎えている。普通なら足元の花を愛でながら、展望を楽しみながらの稜線歩きになるが、相変わらずガスが晴れる気配がない。こうなれば早くテント場に行ってゆっくりとしたいところだが、疲労がピークに達して思うように進めない。

しっかりと30分使って17時前に肩の小屋の野営場に到着することができた。とりあえずはテントを設営し、横になって休む。うさぎはシャリバテでシュラフに潜り込み体を温める。少し落ち着いたところで、小屋にテントの受付に行く。狭い小屋の中は登山者でごったがやしていた。食事の時間帯であるし、人の出入りも多いので、小屋のスタッフは大忙し。設営料二人分1000円を支払い、ビール500円、水3リットル300円を購入する。テントの戻り食事の準備にかかる。メニューは野菜のトマトソース煮、シーチキン、赤飯で軽く済ませる。カレー、ラーメン、焼きそばなども準備したが、手につかず。もう少し時間にゆとりがあるならば、食を楽しめたところだが、心身共にぎりぎりの状態だったので、少しお腹を満たして横になる。(ガスのためにテン場や小屋の撮影をしなかったので画像がない)

4時間ほどぐっすりと眠り23時頃に一度目がさめる。満月のおかげでガスがかかっていてもテント内は明るい。雨がポツポツとあたり、風も強くなってきた。フライシートのペグがひとつはずれたようだが、直すのも難儀なので、そのままにする。フライシートがばたばたとやかましかったのが反省点だ。少し焼酎が残っていたのでそれを飲んでシュラフに潜り込む。

目が覚めると4時半だった。雨と風は収まっておらず、出鼻をくじかれたようで、弱気になる。何をさておきまずは食事だ。野菜のみそ汁と白米の純和風の朝食にする。食事が終わり後片付けをしてもまだ雨と風が収まらない。このままだと時間が無意味に過ぎていくだけなので、本日のコースを決断する。登りで使う予定の八本歯の雪渓だが、今回は降下で使うことにする。従って全てを撤収し山頂を目指すことにする。念のために小屋のご主人にコース状況を伺うが、予想された答えが返ってきた。ピッケルとしっかりとしたアイゼンが必要だということ。「しっかりとしたアイゼン」が気にかかった。今回は雪渓の登りに使う予定だったので、6本つめしか持っていない。不安がよぎる。テント組はほとんどが山頂のピストンだったようだ。テンバからのピストンの場合、キタダケソウを見たければ、南斜面まで下りていき、登り返してくることになる。

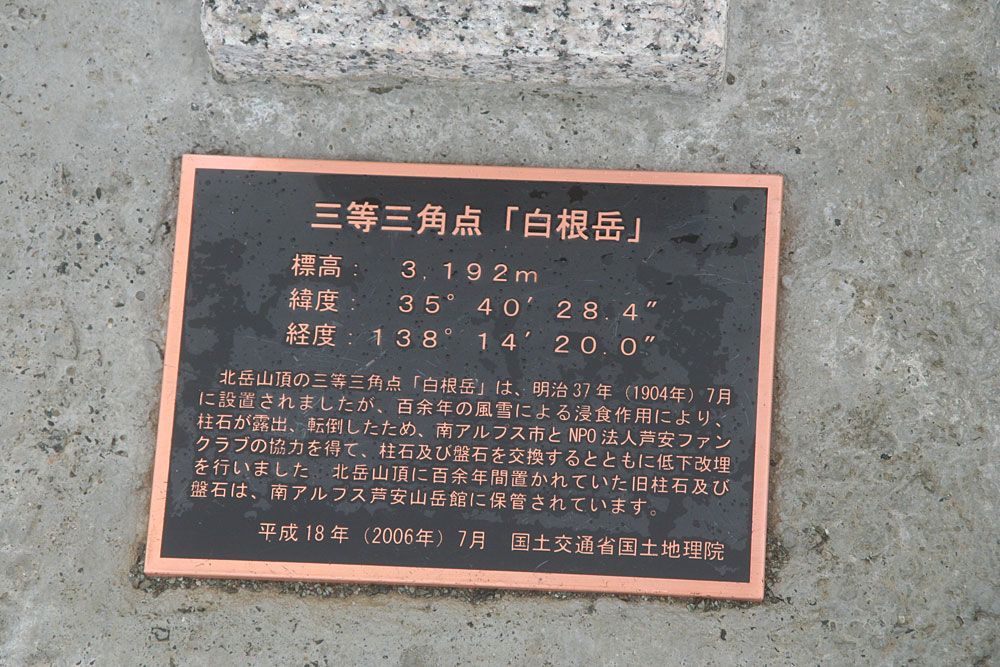

テント場のある肩の小屋から山頂までは40分の距離だ。険しさもなく緩やかなコースで、ガスがなければ胸のすく展望が眼前に広がるところだ。登山の醍醐味は山頂付近にあるが、残念ながら人生と同じで、思惑通りにはいかないことが多い。体が温まった頃に山頂に到着した。まずは真新しい三等三角点が目にとまった。レリーフにこの三角点のいきさつがかかれている。標高は3193m、日本では富士山に次ぐ第2の高峰だ。展望はなくても三角点に触れただけで感慨深いものがあった。

さて次の楽しみはキダダケソウだ。日本で唯一、この山の南側にしか咲かない花だ。ハクサンイチゲの同じ所に咲いているが、葉と花の形を見れば、その違いは一目瞭然だ。山頂から15分ほど下りたところが、吊り尾根への分岐点になっている。最初に見られるのはその付近だ。昨日、北沢峠から同じルートをたどってきたご夫婦が、一足早くは花見を終えて引き返すところだった。登山者のざわめきで、どこに咲いているのはか直ぐにわかる。この分岐から東の八本歯のコルへ下りていく登山道にも所々に咲いているのが確認できた。15分ほどで北岳山荘への近道分岐がある。これを2分ほど進んだ所に大群落があった。花の時期は遅くもなく早くもない。どんぴしゃり。雨ニモ負ケズ、風ニモマケズ、ここまでキタダケのことはあった。これで青空と展望があれば、写真の構図をほしいままにできたのにと悔やむが、しっとりとしたキダダケソウも、もちろん晴天の日には見られない。これでよし。

2007年7月1日 Copyright (C) 2007 k.kanamaru. All Rights Reserved. home